黄色や黄緑の痰は、炎症の場に集まった細胞や分泌物が混じった“膿性”の状態です。かぜのあとに続く気管支炎、肺炎、喫煙歴のある方の慢性気管支炎やCOPD、痰が多くなりやすい気管支拡張症などで見られます。鼻の奥の分泌物がのどへ落ちる後鼻漏でも、朝に黄色っぽい痰が増えることがあります。

発熱、息切れ、胸の痛み、全身のだるさが強いとき、においがきつい・量が急に増えた・血が混じるといった変化があるときは、早めに受診してください。

透明→白→黄色→緑へ変わるときの見方(色だけで断定しない)

発症初期は透明〜白でも、炎症が強まると黄色に、さらに進むと緑がかって見えることがあります。ただし、色の変化は水分不足や体調でも揺れます。色だけで感染の有無や重さを決めつけないことが大切です。

判断のポイントは期間と同伴症状です。色の変化が1週間以上続く、日ごとに濃くなる、夜間や明け方に悪化して眠れない、息切れや発熱が加わる――このような場合は受診を検討してください。水分と加湿で痰を出しやすくしつつ、無理に我慢せずご相談ください。

よくある原因(色と経過から考える)

※以下は受診前の“めやす”です。最終的な診断は診察で行います。

かぜ・急性気管支炎:強い咳+どろっとした黄色の痰

風邪のあとに咳が続き、ねばついた黄色の痰が増えるタイプです。数日〜1週間ほどで和らぐこともありますが、長引く・悪化する・発熱が続く場合は受診を。必要に応じての確認や、症状に合わせた治療(去痰薬・咳止めなど)を行います。

肺炎:発熱・息切れ・全身のだるさを伴いやすい

高い熱、息苦しさ、強い倦怠感が加わるときは注意が必要です。早めに評価しましょう。レントゲンや血液検査、状況によりCTで状態を確認し、適切な治療につなげます。高齢の方、基礎疾患のある方はとくに早期受診が大切です。

慢性気管支炎・COPD:喫煙歴+朝に痰が増えやすい

朝の咳・痰が目立ち、徐々に息切れが強くなってくるのが特徴です。禁煙支援を含め、吸入薬やリハビリで症状を和らげます。肺機能検査で状態を確認し、感染時の悪化を防ぐワクチンの相談も行います。

気管支拡張症:痰の量が多く、におい・反復が目立つ

毎日のように多量の痰が出る、においが強い、ぶり返しやすい――そんなときに考えます。診断にはCTが役立ちます。排痰を助けるケアや、必要に応じて抗菌薬で治療します。長く続く場合は一度しっかり調べましょう。

副鼻腔炎由来の後鼻漏:朝の痰・咳、鼻症状を伴いやすい

鼻の奥の分泌物がのどへ落ちるため、朝に痰や咳が悪化しやすく、鼻づまり・顔の重さ・口臭を伴うことがあります。内科で咳や痰を整えつつ、必要に応じて耳鼻科と連携して治療を進めます。

受診の目安(放置しないサイン)

黄色い痰が続くときは、「いつ受診するか」を見極めることが大切です。次の症状がある方は、早めにご相談ください。

息切れ・胸の痛み・高熱がある

息が苦しい、胸が痛む、39℃前後の発熱が続く場合は、肺の病気が隠れている可能性があります。当日中の受診をおすすめします、まずは当院へご相談ください。

呼吸が著しく荒い、会話が途切れるほど息が上がる、胸の痛みが強くなるときは、当院の診療時間外であれば救急窓口への連絡もご検討ください。

黄色〜緑の痰が1週間以上続く/日ごとに濃くなる

風邪の経過でも数日で軽くなることが多い痰が、1週間以上改善しない、色が濃くなる・量が増えるときは、気管支炎や副鼻腔炎、気管支拡張症などの関与が考えられます。自己判断で市販薬を継続せず、状態を確認しましょう。

夜間・明け方に悪化して眠れない、咳込みで吐き気が出る

夜間や起床時に咳と痰が強く、睡眠に支障が出ている場合は受診の目安です。咳喘息や後鼻漏、逆流などが関係していることがあります。治療で夜間の症状を軽くできることが多いので、一度ご相談ください。

痰に血が混じる/強いにおい/量が急に増える

血痰、強い悪臭、量の急増はいずれも見過ごせないサインです。当日受診をおすすめします。

まずは内科・呼吸器内科へ。診察のうえ、必要に応じてや喀痰検査、状況によっては胸部CTなどを判断します。検査と治療の方針は、わかりやすくご説明しますので、気になる症状は我慢せずご相談ください。

自宅で様子を見られるケースと注意点(短期間・軽症の場合)

軽い風邪のあとで数日以内に楽になってきている、発熱や息切れがない・軽いといった場合は、自宅でのケアで様子を見ても構いません。無理はせず、次のポイントを参考にしてください。

水分・加湿・体位排痰などの基本ケア

- こまめな水分補給:温かい飲み物で喉を潤し、痰を出しやすくします。

- 加湿:乾燥は咳・痰を悪化させます。加湿器や濡れタオルで適度な湿度に。

- 温める:入浴や蒸気で温まると痰が切れやすくなります(のぼせに注意)。

- 体位排痰:横向きや前かがみでゆっくり深呼吸→ハッ、ハッと息を吐き出すイメージで(力任せの連続咳は逆効果)。

- 安静と睡眠:喫煙・飲酒は控え、十分な休養を。

市販薬の使い方と“限界”

去痰薬(例:痰を切りやすくする薬)、鎮咳薬は表示に従って短期間のみ使用を。

薬が効かない/悪化する場合は中止し、受診してください。

解熱鎮痛薬の使いすぎ、残っている抗生物質の自己使用は避けてください。

持病や服用中の薬がある方、妊娠中・授乳中、小児や高齢の方は自己判断での市販薬使用は控えめに。不安があればご相談を。

悪化・長期化したら受診へ切り替える

次のようなときは、自宅での様子見をやめて受診へ切り替えましょう。

- 1週間以上、黄色〜緑の痰が続く/日ごとに濃くなる・量が増える

- 息切れ・胸の痛み・発熱がある、または夜間・明け方に悪化して眠れない

- 血が混じる、強いにおいがする、急に量が増えた

- 高齢の方、基礎疾患(心疾患・肺疾患・糖尿病など)がある方は早めの受診がおすすめです。

気になる点があれば、無理をせずご相談ください。診察のうえ、必要に応じて検査や治療をご提案します。

まずはご相談を(受診後の流れは簡潔に)

問診・診察→必要に応じて検査を判断(胸部レントゲン/喀痰/CTの要否)

まず、症状の出方(色・量・期間・発熱や息切れの有無・喫煙歴・基礎疾患)を丁寧にうかがい、診察で呼吸音やのど・鼻の所見を確認します。

そのうえで、必要に応じて胸部レントゲン、喀痰検査、状況によっては胸部CTの要否を判断します。検査の目的とタイミングは、その場で分かりやすくご説明します。

結果に応じた治療の考え方(感染対策・吸入・排痰ケア 等)

原因と重症度に合わせて、次のような方針を組み合わせます。

・症状緩和と排痰ケア:去痰薬、咳止めの調整、体位排痰や加湿の指導

・感染が疑われる場合:必要性を見極めたうえで抗菌薬を検討

・気道過敏・閉塞が関与する場合:吸入薬(気管支拡張薬・吸入ステロイド等)で咳・息切れを軽くする

・副鼻腔炎・後鼻漏が強い場合:鼻の治療を併行し、必要に応じ耳鼻科と連携

・再診の目安:改善が乏しい、悪化する、夜間に増悪する、血痰が出る——いずれかがあれば早めに受診

検査や治療内容は無理のない範囲でご提案します。気になる点は遠慮なくお尋ねください。

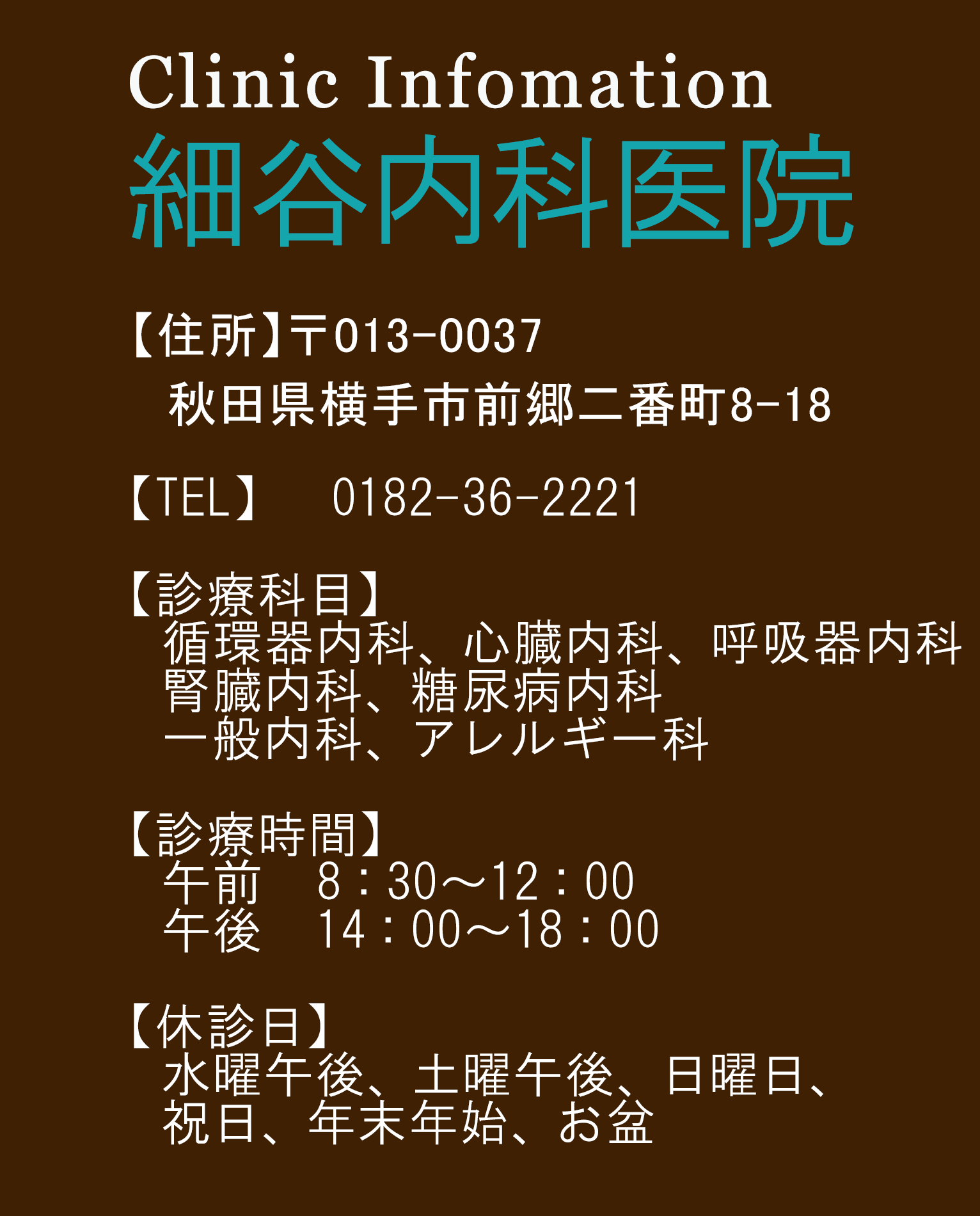

診療時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

| 受付時間 | 8:30-11:30

| 8:30-11:30

| 8:30-11:30 | 8:30-11:30

| 8:30-11:30

| 8:30-11:30 |

休診日:水曜日、土曜午後、日曜日、祝日、年末年始、お盆

※年末年始などの詳しい診療日、時間に関しましては、お知らせページをご確認下さい。